病虫害一直是困扰水稻产业健康发展的首要问题之一,以水稻二化螟为例,常被称为钻心虫,是水稻生长期的高发虫害,一方面,不利于水稻作物增产提质,减产率在3%~30%不等;另一方面,影响并制约水稻种植效益,成为农户种植与生产的困扰。在二化螟危害程度日益加重的背景下,各种植区越发重视二化螟的防治工作,但碍于农户技术水平、思想观念的影响,仍通过传统大量喷药等方式抑制二化螟的繁殖,此举不仅无法根除水稻二化螟,还会致使二化螟产生耐药性。因此,需在了解二化螟生物学特性、发生与危害特点的基础上,践行农业、物理、生物、化学等多种防治措施,充分彰显防治技术对水稻作物的保护作用,以期为水稻种植业安全高效发展提供理论参考与支持。

一、二化螟生物学特性

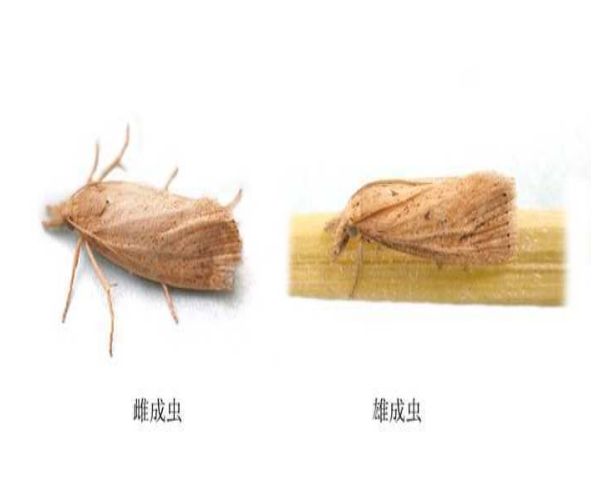

二化螟作为水稻作物的高危虫害,隶属鳞翅目螟蛾科。成虫期雌雄蛾翅展长度不一,雌蛾翅展后长2.5厘米,雄蛾翅展后长2.0厘米,头顶尖下部圆,呈白色、灰褐色。胸部多作为白色,翅基部为灰白色,另外,胸翅部位还可能略带褐色,其中前翅最为明显,多呈暗褐或黄褐色。二化螟幼虫体长在2.5厘米左右,背腹部颜色不一,背部呈褐色,并有多条纵线,腹部呈白色。虫蛹多为淡棕色,长度在1厘米左右,起初背部有明显的褐色纵线,随着其生长发育,纵线越发模糊。通常情况下,一年内二化螟会发生两代,4~6龄幼虫多集中在稻草或田间杂草中越冬,待来年田间温度维持在15℃左右时即可羽化。由于二化螟具有明显的趋光性,因此,羽化时间多选择夜晚,并在羽化后24~48小时产卵。二化螟产卵5天后即可啃食稻颈,致使水稻作物受到不同程度的损害。

二、发生特点

有调查表明,在黑光灯和白炽灯的作用下,一代二化螟平均始见期为4月中下旬,变幅起始多集中在4月12日,变幅结束于5月17日;断蛾期一般会集中在5月下旬或6月中旬,平均变幅起始为5月12日,结束为6月20日。另外,气候环境情况也与二化螟的发生有密切的联系。一旦气候环境条件满足二化螟生长发育需求,即温度环境稳定在24℃左右、空气湿度稳定在85%左右,就可能为二化螟的大批量繁殖提供机会,稻田危害相对严重。水稻种植品种也对二化螟危害程度起决定作用,如种植无芒、短叶、维管束密集、小茎腔的水稻品种,二化螟发生率相对较低。如稻香味浓郁,对二 化螟吸引力较强,水稻作物受害更为严重。

三、危害表现

处于不同危害期的二化螟,其危害症状也会有明显差异化。

1、枯鞘

初孵幼虫沿水稻叶片自上而下爬行,多以群居的方式聚集于水稻叶鞘内,受害叶鞘距地面8厘米左右的距离,其表面出现被二化螟咬食的缺口,缺口长度在0.3~0.4厘米,紧接着危害水稻叶鞘组织中部,影响叶鞘组织的输导作用。另外,叶鞘切口部位自下而上变色,多呈黄褐色,叶尖处逐渐变黄,相继出现干枯、腐烂等不良现象,致使水稻形成“枯鞘”。

2、枯心苗

水稻叶鞘内群居幼虫长度在0.4厘米左右时,即可对水稻茎产生严重危害,由基部咬断未抽心叶,致使新叶缺水形成青枯苗,经过24~48小时逐渐变黄干枯,进而出现“枯心苗”现象。幼虫无固定危害部位,可通过转株危害扩大稻苗受害范围,危害严重时,受害面积可达1m2,并在水稻田内形成“枯心团”现象。

3、枯孕穗、白穗

7~8月份是枯孕穗和白穗发生的关键期。于孕穗期幼虫蛀入水稻茎内,阻止水稻养分的传输,进而形成白穗现象,极大程度上影响稻粒质量。于水稻乳熟期加重危害,并形成半枯穗。

四、水稻二化螟的发生原因

1、越冬场所优越

稻桩是二化螟幼虫越冬的重要环境。近年来,水稻作物机械收割面积高达80%以上,与人工收割相比,稻桩高度高出20厘米左右,为二化螟提供了良好的越冬环境,二化螟存活率也明显升高。

2、耕作制度复杂

由于农村劳动力缺失,部分地区逐渐由双季稻向一季稻模式转变,造成早、中、晚稻栽培模式混乱,早稻趋于成熟时正是中稻生长旺盛期,中稻趋于成熟时正是晚稻生长旺盛期,上一季稻成熟后,成虫就会转移至下一季稻苗上产卵。

3、种植户盲目用药

二化螟处于低龄幼虫期是其防治最佳时期,一旦幼虫从叶片转移到茎秆内,则会降低药物防治效果。而广大农户在防治过程中,对用药量和用药时间掌握不合理,长期大剂量喷施单一化学药剂,致使二化螟产生抗药性。

五、水稻二化螟的综合防治措施

影响水稻二化螟发生的因素较多,其中气候因素和天敌因素是较为关键的两种。一般暖冬更适宜二化螟越冬幼虫化蛹与羽化,螟虫发生提前,死亡率相对较低。冬季气候寒冷,则会在一定程度上增加二化螟化蛹死亡率,稻田内虫灾也可减轻。另外,二化螟天敌包括等腹黑卵蜂、赤眼蜂、啮小蜂等,以上寄生蜂的寄生率不低于40%,能够很好地抑制二化螟的发生。稻田内天敌数量多,二化螟发生率低,反之,发生率高。因此,需结合二化螟发生与危害特点采取以下几种防治措施。

1、加强预测预报

可借助先进信息技术观察水稻田二化螟发生情况,并做好观察记录工作,同时,结合二化螟发生史推断二化螟发生高峰期,通过精准预报预测提供科学有效的治理措施。一般水稻二化螟发生等级可分为轻、中、重度,轻度对水稻作物影响较小,更有利于防治工作的开展,防治效果显著;而一旦出现重度危害,不仅不利于水稻作物安全生长,而且会降低二化螟防治效率。及时观察且记录稻田内病虫害问题,有助于种植户因地制宜开展田间管理工作,通过科学施肥喷药预防水稻二化螟的发生。

2、农业防治

农业防治是当前二化螟防治最直接且有效的办法,稳定性强,防治效果较为持久,不会对种植环境造成污染与危害,应大力提倡使用。具体包括以下几方面:

①选择抗病品种。结合种植地土壤肥力、土壤墒情、温湿度情况,选择对水稻二化螟具有抗性的品种进行种植。如:绥粳4或6号、空育131、普优9号等。

②加强田间管理。结合水稻作物生长发育需求强化水肥管理力度,确保水稻作物健壮生长,避免发生贪青晚熟现象,增强稻株对二化螟的抵抗能力。另外,也可推广使用测土配方施肥技术,重视有机肥的施用,通过控氮增钾降低二化螟发生率,每亩地纯氮用量控制在11.5千克以内,并在此基础上补充磷钾肥,确保种植地营养的全面性。

③减少越冬基数。借助收割机收割田间低茬,将秸秆粉碎后深翻还田,一来能够破坏二化螟越冬环境,二来有利于减少越冬基数,减轻二化螟的影响。

④深水灭蛹。深水灭蛹的控害率在75%左右,此时虫蛹处于静止状态,水淹没并覆盖气门,虫蛹因长时间浸泡而死。具体来讲,选择一代虫蛹高峰期前排净稻田内水分,直至蛹化高峰期向种植田灌水,灌水深度控制在8厘米左右,泡田时间维持5天为宜,在杀害一代蛹的同时,控制二代虫源数量。当二代虫蛹高峰期前同样开展灌水作业,灌溉深度控制在10厘米左右,泡田时间维持3天为宜,进而达到杀灭虫蛹和老熟幼虫的目的。

⑤适时播种。对于单季晚稻应选择合适的栽培时间,通过控制播种期减少越冬害虫数量,以旱育秧品种为例,最佳播种期为2月25日左右,插秧机播种时间多集中于3月5日左右,湿润秧播种时间以3月15日左右为宜。⑥害株拔除。及时观察水稻作物生长情况,一旦发现受二化螟危害的水稻株,需在第一时间拔除,并带到田地外统一深埋处理,避免二化螟幼虫转株危害。

3、生物防治

①稻田养鸭

鸭稻共育技术主要在稻田内养鸭,鸭在活动的过程中啄食二化螟成虫,从最大限度上保护农业生产环境,促进种养业发展,抑制二化螟成虫的繁殖。具体来讲,于5月上旬水稻插秧一周后养鸭,鸭以1~2周雏鸭为主,每亩地放养数量在10只左右,前期为促进鸭生长,可提供适量饲料,并依次减少喂养次数。于7月25日左右将稻田内鸭收回。有统计表明,鸭稻共育技术对一、二代二化螟的防控效率分别为50% 、60%左右。另外,稻田养鸭还可增收增效,每亩地水稻产量约为620千克,增产率在6.7%左右,如每亩地10只鸭子,除去饲养成本外,还可增收115元。

②稻田养鱼

稻田养鱼要增加田埂高度与牢固度,借助机械开挖鱼沟,于周边安装鱼栅,于水稻返青期每亩地放养110尾草鱼、180尾鲫鱼,捕鱼工作需等到翌年水稻插秧期开展,通过鱼自由捕食控制麦田内二化螟数量。

③放养稻赤眼蜂

放养稻赤眼蜂主要是防治水稻二化螟是以虫治虫生物防治。由于稻赤眼蜂具有寄生性,将其寄生于二化螟虫卵内,从源头上抑制害虫基数。具体方法如下:5月上旬是二化螟产卵起始日,按照每亩地1万头的数量释放稻赤眼蜂,第一次放蜂后,间隔7天再次放蜂,并为稻赤眼蜂营造良好的生长发育环境。天敌防治法能从根源上抑制害虫的繁殖,在减少虫源数量的同时,减轻二化螟对稻田的危害。

④生物农药

生物农药是一种绿色、环保型药物。首先,可选择80亿孢子/克金龟子绿僵菌可分散粉剂,对二化螟的防治效率在65%左右,虽治疗效果无化学药物显著,但只要能准确掌握施药方法和时间,即可实现控害作用。需注意绿僵菌药效仅维持7天左右,而二化螟危害期可长达30天,同时,绿僵菌不能与其它杀虫剂混用。其次,选择46%必杀螟、18%杀虫双,每亩地混合用量为335克(即必杀螟35克、杀虫双300克),兑入60公斤清水,混匀后喷施于虫害部位。

4、物理防治

①种植香根草

选择机耕路种植香根草,种植时间多集中在3月下旬,并将其丛间距控制在100~500厘米之间。由于香根草对二化螟有引诱作用,引诱二化螟到此产卵,初孵幼虫受到香根草毒害而死。香根草对二化螟的致死作用表现在以下方面:一方面,香根草含有有毒活性物质,此物质能够有效抑制二化螟体内P450酶和CarE酶的活性,致使二化螟体内丧失代谢解毒能力,对二化螟具有致死作用;另一方面,香根草营养含量较低,经取食后会影响二化螟消化酶活性,最终因消化功能紊乱而亡。

②杀虫灯诱杀

杀虫灯可诱杀多种类害虫,而且作用范围广、时效性强,是当下较为理想的物理杀虫方法。灯诱技术主要是利用二化螟的趋光性,并将其引诱至指定区域诱杀。此类杀虫灯的控害面积在3公顷左右。于5月中下旬安装杀虫灯,晚上17点左右开灯,次日上午3点左右关灯,控害时间不必为24小时,具体可根据稻田内二化螟发生情况而定,直至8月中下旬回收杀虫灯。

③性诱剂诱杀

借助二化螟专用诱捕器对二化螟进行诱杀,通过诱杀二化螟雄虫控制雌雄交配,在不接触化学药物的基础上,减少二化螟下代种群数量,最大限度上保护水稻作物。性诱剂需要做到连片诱杀,由二化螟越冬成虫羽化期开始,按照内疏外密的方法布局,每亩地放置1个干式飞蛾诱捕器,所处位置为水稻株顶端下方15厘米处,根据水稻生长情况合理调整,为加强诱杀效果,每隔30天更换一次诱芯。

④草把诱杀

草把诱杀技术也是控制二化螟生长与繁殖的关键技术措施。具体来讲,将酒、水、醋、糖按照1:2:3:4的比例配置为糖醋溶液,之后再到田里安插草把,每亩地草把数量控制在70个左右,草把与草把的间距要控制在20米左右,将配置好的糖醋液涂抹于草把部位,引诱二化螟至此并集中捕杀。

⑤化学防治

于水稻秧苗期开展化学防治工作,能够有效控制一代二化螟的繁殖,选择移栽前7天喷施药物,以此减少虫口基数。一般情况下,水稻作物分蘖期、孕穗期、抽穗期均可能是二化螟产卵孵化高峰期,一旦发生二化螟,稻田内枯鞘丛率达到5%以上,也就是每亩地水稻作物受害达到100株时,就要通过喷施化学药物进行防治。如稻田未达到防治指标,可采取挑取方式治疗枯鞘团。

一般化学防治工作是利用化学药物予以治疗,尽量选择低毒、低残留、高效化学农药,并注意摒弃传统“药量大、效果好”的思想观念,按照说明要求合理控制药物浓度与剂量,切不可盲目用药、过度用药,尽可能保障水稻作物的健康生长。对于一代二化螟,于卵孵盛期按照每亩地100克的剂量使用16000IU/毫克BT可湿性粉剂。如未在二化螟卵孵高峰期进行防治,就要按照每亩地70克的剂量使用杀虫剂,更好地控制一、二龄幼虫的生长。对于二代二化螟,可选择卵孵高峰期进行防治,按照每亩地2克的剂量喷施氯虫甲苯酰胺,如种植地危害严重,可在第一次施药后8天补施一次。三代二化螟要将迟熟稻田作为重点防治对象,选择阿维·氯苯酰胺,每亩地用量控制在3克左右,为避免二化螟产生耐药性,也可交替使用甲维·甲虫肼药物,每亩地用量控制在7克左右。

对于水稻二化螟化学防治工作的开展,建议广大种植户交替使用多类型药物,同时,始终秉承安全用药、高效用药的原则。二化螟幼虫枯鞘期多发生在6月中下旬,可采用18%杀虫双水剂防治一代二化螟,每亩地用量控制在280毫升左右。搭配使用90%杀虫单可溶性粉剂,每亩地用量控制在50克左右;或者也可按照每亩地8克的剂量兑水喷施40%氯虫·嚷虫嗓水分剂。用药方法以喷洒为宜,用药次数需结合稻田内二化螟的发生程度而定,一般每隔7天用药一次,连续用药三次为宜。

综上所述,水稻作物作为人类餐桌上不可或缺的粮食作物之一,不仅与未来农业经济发展有密切的联系,而且关系到人类饮食安全与饮食质量。然而,水稻作物在生长过程中很容易出现病虫害现象,以二化螟为例,作为水稻高发虫害之一,是影响和制约水稻作物增产提质的重要因素。随着二化螟危害的日趋严重,广大种植户越发重视二化螟防治工作的开展,但实际防治手段缺乏规范性与科学性,不利于降低水稻二化螟发生率。基于此,文章首要阐述水稻二化螟生物学特性,相继提出水稻二化螟发生特点与危害表现,并从农业、生物、物理、化学等方面提出水稻二化螟综合防治措施,希望能为水稻二化螟防治工作的科学有效开展提供理论支持。